資料:グラフで見る変化

対応の変化

対応の変化

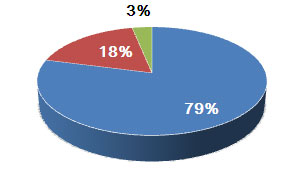

地震発生当日~翌日にかけて、Webサイトで地震関連の情報発信をした自治体は全体の79%でした。

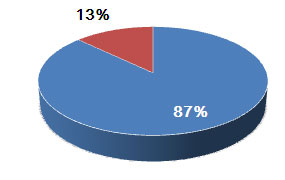

計画停電期間中の3月21日には、87%の自治体がWebサイトで対応しました。未対応の自治体は、離島であるなど計画停電の影響を直接受けない地域であることから、都内ではほとんどの自治体がWebサイトで情報を発信していたといえます。

| 3月11~12日の対応状況 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 49件 | 79% | |

| 11件 | 18% | |

| 2件 | 3% |

2011年3月11日

| 3月21日の対応状況 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 54件 | 87% | |

| 8件 | 13% | |

| 0件 | 0% |

2011年3月21日

情報枠の変化

情報枠の変化

【1】で「Webサイトで情報発信をした」都内自治体のうち、それがどのような対応だったのか、その内訳と経過を以下のとおりまとめました。

| 対応状況 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 26件 | 53% | |

| 12件 | 25% | |

| 11件 | 22% |

2011年3月11日~

| 対応状況 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 33件 | 66% | |

| 9件 | 18% | |

| 8件 | 16% |

2011年3月15日~

| 対応状況 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 42件 | 68% | |

| 7件 | 13% | |

| 5件 | 9% |

2011年3月21日~

震災発生時から翌日にかけては、半数以上(53%)の自治体が、「緊急情報」「緊急災害情報」など、あきらかに通常と違う、非常時であるということがわかるような形で情報発信をしていました。 次に多かったのが「重要なお知らせ」「注目情報」など、強調した形での対応、ほぼ同割合で通常のお知らせの枠内での情報発信がありました。3月14日から計画停電がはじまると、震災に関連する情報だと明確にわかるように対応する自治体が増えていき、計画停電実施期間中である3月21日には、約7割の自治体が「緊急情報」「災害情報」「地震関連情報」などの枠で情報を掲載しました。

参考:ファーストビューで確認できたか

参考:ファーストビューで確認できたか

| 対応状況 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 45件 | 83% | |

| 9件 | 17% |

「ファーストビュー」とは、サイトにアクセスしたユーザーが、スクロールさせることなく最初に見ることができる範囲のことを言います。

今回の震災情報のような重要性・緊急性の高い情報は、ファーストビューで確認できることが大きな意味を持ちます。

ユーザーによってモニタの解像度やブラウザによる違いなどがありますが、今回はネットブックなどの小さいサイズのPCユーザまで網羅することを想定し、高さ550pxで計測しました。550pxにはブラウザのタブやボタンを含み、実質の表示領域は380px程度となります。

3月21日(計画停電実施機関)では8割以上の自治体で、ファーストビューで確認できるよう、ページ上部に情報を掲示していました。

参考:情報掲載場所の枠や帯の色

参考:情報掲載場所の枠や帯の色

情報掲載場所の枠や帯など、基調になっている色は、赤が65%ともっとも多く、ほかは少数でばらつきがありました。

人間工学では赤は警告色とされ、危険を連想させる色であることから警報の表示などに使用されます。

参考:更新日時の有無

参考:更新日時の有無

| 対応状況 | 件数 | 割合 |

|---|---|---|

| 25件 | 46% | |

| 11件 | 21% | |

| 18件 | 33% |

いつ更新された情報なのか、時刻まで含めて掲載されていた自治体は全体の46%、更新日のみの掲載は21%、トップページではリンクタイトルのみで更新日の記載がなかった自治体は33%でした。

すべての情報に記載がなくとも、計画停電など重要なものだけいつの情報なのか書き加えるなど、なんらかの工夫をしている自治体が多くありました。

リンク先のページに更新日時の記載があったとしても、その前のトップページに更新日時の記載があれば、リンクをみた時点で、ユーザーがすでに知っている情報なのか、新しい情報なのかを判断することができます。